Mollisonia, il fossile marino che potrebbe essere il più antico aracnide mai trovato

Illustrazione di Molissionia (WIkimedia Commons CC BY-SA 4.0, Junnn11 FOTO) - marinecue.it

Questo fossile marino è estremamente interessante in quanto mostra alcuni caratteri interessanti che difficilmente si preservano.

A volte, le sorprese più grandi arrivano dai posti più improbabili. Come un vecchio pezzo di roccia che, a un primo sguardo, sembra solo un fossile “qualunque”, ma che sotto la lente di un microscopio racconta una storia iniziata più di mezzo miliardo di anni fa. È il caso di Mollisonia, un antico abitante dei mari cambriani, che oggi torna alla ribalta per un motivo piuttosto insolito: il suo cervello.

Secondo un nuovo studio pubblicato su Current Biology, questo animale potrebbe essere il più antico aracnide mai scoperto. E non si parla di qualche milione di anni fa, ma di un’epoca in cui la Terra era popolata quasi esclusivamente da creature marine bizzarre. L’analisi di un fossile canadese eccezionalmente conservato ha rivelato tracce del suo sistema nervoso, e quelle tracce hanno molto da dire.

La struttura cerebrale di Mollisonia assomiglia sorprendentemente a quella di ragni e scorpioni moderni, soprattutto per via di un dettaglio affascinante: il cervello “ricurvo all’indietro”, un tratto che sembra dare agli aracnidi un controllo raffinato sui loro arti e, forse, un vantaggio predatorio decisivo. Non è un elemento che si trova facilmente in altri artropodi.

Ovviamente, non tutti sono pronti ad accettare senza riserve questa interpretazione. Alcuni paleontologi sottolineano che, per confermare un legame così diretto con gli aracnidi, bisogna guardare oltre il cervello, confrontando anche altre caratteristiche anatomiche con quelle di fossili chiave, come le euripteridi (i “giganti” marini noti come scorpioni di mare).

Il fossile e la scoperta

Molissonia symmetrica, il protagonista di questa storia, visse nei mari del Cambriano medio, circa 505 milioni di anni fa. Il fossile esaminato proviene dalla collezione del Museum of Comparative Zoology di Harvard, dove era conservato in due lastre separate, il cosiddetto “part” e “counterpart”. Questa divisione, dovuta alla frattura naturale della roccia, ha permesso ai ricercatori di osservare strati leggermente diversi dell’esemplare, rivelando dettagli che altrimenti sarebbero rimasti nascosti.

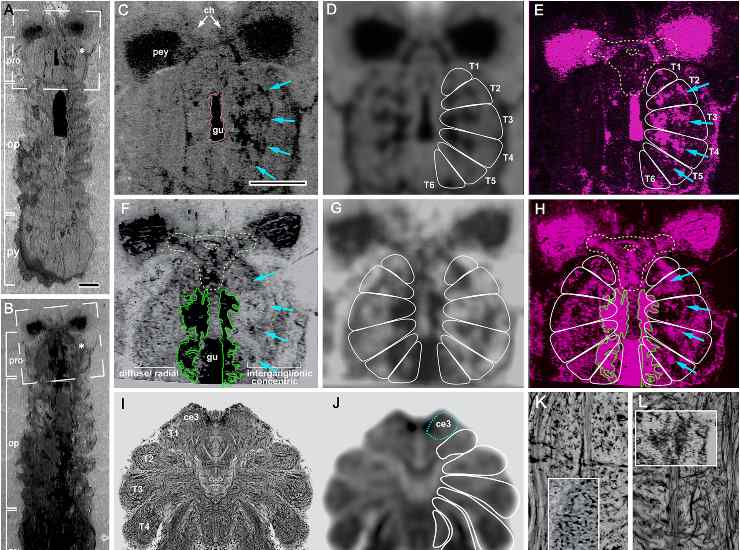

Usando solo la microscopia ottica, il team ha individuato nel prosoma, la parte anteriore del corpo, un insieme di neuromeri disposti a ventaglio, molto simili a quelli che nei ragni e negli scorpioni controllano le zampe e altre appendici. Ma il colpo di scena arriva con la ricostruzione del cervello: invece di essere disposto linearmente come nei merostomi o nei granchi a ferro di cavallo, in Mollisonia le tre regioni cerebrali genetiche (prosocerebro, protocerebro e deutocerebro) risultano “invertite”, con il deutocerebro in posizione più avanzata.

Un cervello da aracnide

Questa disposizione “rovesciata” è una caratteristica tipica degli aracnidi moderni. Nella maggior parte degli altri artropodi, il deutocerebro si trova dietro le prime due regioni, mentre qui lo si vede davanti, collegato direttamente ai cheliceri. Secondo gli autori, guidati da Nicholas J. Strausfeld dell’Università dell’Arizona, si tratta di un indizio forte che Mollisonia fosse un aracnide del “ramo basale”, un antenato senza discendenti diretti ma strettamente imparentato con scorpioni e ragni attuali.

L’analisi filogenetica, basata su 115 caratteri morfologici soprattutto neurali, ha collocato Mollisonia symmetrica alla base del gruppo Arachnida, come “sorella” di Xiphosura (granchi a ferro di cavallo) e picnogonidi (ragni di mare). Una posizione che mette in discussione teorie precedenti, secondo cui Mollisonia sarebbe stata un chelicerato più primitivo, antecedente ai megacheiri come Alalcomenaeus e Leanchoilia. La scoperta riapre così il dibattito sull’origine marina degli aracnidi e sul momento esatto in cui alcuni di loro lasciarono l’acqua per colonizzare la terraferma.